科技龙头股票大全2020:轻松掌握投资机遇,避开风险陷阱

那个闷热的夏日午后,我坐在咖啡馆里刷着手机。屏幕上跳出一条推送:某科技巨头单日市值突破万亿。手指无意识地划过,心里却在嘀咕——这些科技公司凭什么值这么多钱?

那个改变我投资观念的下午

记得那天我约了做投资顾问的老同学聊天。他听完我的疑问后笑了,掏出手机点开自选股列表。“看看这些公司,”他说,“它们正在重新定义我们的生活。”屏幕上滚动着熟悉的名字:苹果、亚马逊、腾讯、阿里巴巴。原来我每天用的手机、刷的电商平台、玩的游戏,背后都是这些科技龙头在支撑。

那杯咖啡凉透的时候,我突然意识到投资不是抽象的数字游戏。科技龙头股就像时代的坐标,标记着技术变革的方向。它们的产品和服务已经渗透到日常生活的每个角落,这种深度绑定或许就是它们价值的源泉。

什么是真正的科技龙头股

很多人以为科技公司就是搞互联网的。实际上科技龙头涵盖的范围要广得多。芯片制造商如台积电、英特尔,软件服务商如微软、Adobe,云计算巨头如亚马逊AWS,还有那些在人工智能、大数据领域深耕的企业。

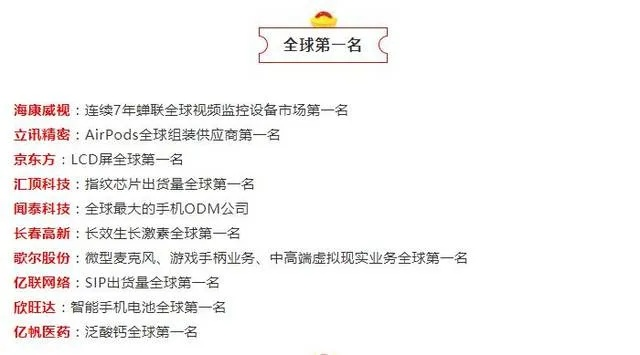

真正的科技龙头至少要满足三个条件:在细分领域占据主导地位,拥有持续创新的能力,以及构建了难以逾越的竞争壁垒。它们不只是在做业务,更是在定义行业标准。就像苹果重新定义了手机,特斯拉改变了汽车行业的游戏规则。

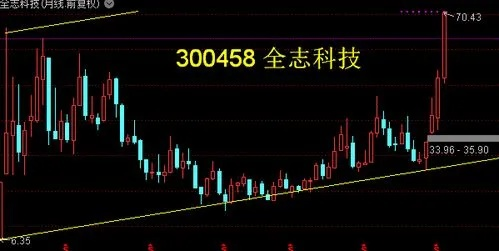

2020年科技龙头股票全景扫描

2020年是个特殊的年份。疫情改变了世界,却意外加速了科技行业的变革。远程办公让Zoom股价飙升,在线娱乐推动腾讯业绩增长,云计算需求让亚马逊AWS业务井喷。

那一年值得关注的科技龙头可以分为几个梯队: - 老牌巨头:苹果、微软、亚马逊等依然稳健 - 新兴力量:特斯拉、拼多多等快速崛起 - 细分冠军:在特定领域占据优势的中型公司

每个公司都在用自己的方式应对变局。有些加速数字化转型,有些开拓新业务线,还有些通过技术升级巩固市场地位。这场全球性的危机反而成了检验科技龙头成色的试金石。

站在2020年的时点往回看,科技龙头的崛起不是偶然。它们代表着经济结构的深刻变革,也预示着未来投资的主要方向。那个下午的咖啡虽然凉了,但投资的热情刚刚开始升温。

记得2020年初,我在研究苹果公司财报时发现一个有趣的现象:尽管全球供应链受到冲击,他们的服务业务收入却逆势增长。这让我开始思考,科技龙头的价值究竟建立在什么基础之上。

从苹果到腾讯:各细分领域龙头分析

苹果的魅力远不止于iPhone。他们的生态闭环构建了独特的商业模式——硬件销售带来用户,服务业务创造持续收入。这种“设备+服务”的双轮驱动,让苹果在2020年疫情期间依然保持强劲增长。

腾讯则展现了另一种价值逻辑。微信不只是社交工具,更是一个数字生活入口。通过游戏、支付、广告等多重变现渠道,腾讯把用户停留时间转化成了实实在在的营收。疫情期间,线上娱乐和远程办公需求让腾讯会议、企业微信等产品获得爆发式增长。

亚马逊的AWS云计算业务堪称现金牛。当实体零售遭遇寒冬时,他们的云服务却因远程办公需求激增而加速发展。这种业务结构的多元化,让亚马逊在经济波动中展现出惊人的韧性。

台积电作为芯片制造龙头,其价值体现在技术壁垒上。2020年全球芯片短缺让市场意识到,这家公司的制造工艺几乎无可替代。从智能手机到数据中心,几乎所有科技产品都离不开他们的芯片。

科技龙头的护城河在哪里

护城河不是单一要素,而是多重优势的叠加。

网络效应是最强大的护城河之一。微信的用户越多,对新用户的吸引力就越强。这种自我强化的循环让后来者很难挑战其地位。

技术积累形成的专利壁垒同样重要。华为在5G领域的专利布局,英特尔在芯片制造上的工艺优势,这些都是需要长时间投入才能建立的核心竞争力。

规模效应带来的成本优势不容忽视。亚马逊的物流网络、阿里巴巴的电商平台,规模越大,单位成本越低,这为价格竞争提供了充足空间。

品牌忠诚度是另一种无形资产。果粉对苹果产品的追捧,让公司在新品发布时总能获得稳定的销量。这种情感连接往往能跨越经济周期。

生态系统的锁定效应也很关键。一旦用户习惯了苹果的生态系统,切换到安卓阵营的成本就会变得很高。这种转换成本构成了隐形的竞争壁垒。

2020年特殊环境下的机遇与挑战

疫情像一面放大镜,既凸显了科技龙头的优势,也暴露了它们的软肋。

远程办公的普及让云计算、在线协作工具需求激增。Zoom的用户数在几个月内增长数十倍,微软Teams的日活用户突破新高。这些公司抓住了工作方式变革带来的历史机遇。

线上消费习惯的养成让电商平台受益。亚马逊的订单量暴增,京东的物流网络优势充分显现。传统零售的停滞反而加速了电商渗透率的提升。

但挑战同样存在。全球供应链中断让依赖硬件销售的公司承压。苹果不得不推迟部分产品的发布,特斯拉的工厂停产影响产能。这提醒我们,即便是科技龙头也受制于实体经济规律。

地缘政治风险在2020年格外突出。TikTok在海外市场遭遇封杀威胁,华为面临芯片断供困境。科技公司的全球化运营需要应对越来越复杂的国际环境。

估值泡沫的担忧开始浮现。一些科技股的市盈率升至历史高位,市场开始质疑其可持续性。投资者需要在狂热中保持清醒,分辨哪些是真正的价值,哪些只是市场情绪推动的溢价。

科技龙头的核心价值从来不是一成不变的。它需要随着技术演进和市场环境不断重构。2020年的特殊环境就像一次压力测试,让我们更清楚地看到哪些公司拥有穿越周期的能力,哪些只是昙花一现的潮流。

那些能够将危机转化为机遇的公司,往往具备一个共同特质:它们不仅在做好当下的业务,更在为未来的变革做准备。这种前瞻性布局,才是科技龙头最珍贵的品质。

那年夏天,我坐在电脑前翻看几十家科技公司的财报,突然意识到选股就像在沙滩上找贝壳——不是每个闪亮的都值得捡回家。这个发现让我开始系统化自己的选股方法。

如何识别真正的科技龙头

识别科技龙头不能只看市值大小。有些公司规模很大,但可能已经失去创新活力。

我会先看行业地位。真正的龙头通常在细分领域占据主导份额,比如台积电在高端芯片代工市场的占有率超过50%。这种市场地位不是一朝一夕能撼动的。

研发投入是另一个关键指标。我特别关注研发费用占营收的比例,以及这些投入是否转化为实际成果。华为每年将10-15%的营收投入研发,这种持续投入构筑了深厚的技术护城河。

观察用户粘性也很重要。像腾讯这样的公司,用户每天在微信上花费大量时间,这种使用习惯形成了天然的竞争壁垒。相比之下,那些需要不断烧钱获客的公司就要谨慎对待。

商业模式的可扩展性决定成长空间。亚马逊从电商扩展到云服务,这种能力的横向拓展让公司天花板不断提高。我更喜欢这种能够不断突破边界的企业。

管理团队的质量往往被低估。马化腾带领腾讯经历多次转型,这种适应变化的能力在科技行业尤为珍贵。我会花时间研究CEO的公开讲话和内部信,从中感受企业的文化基因。

估值与成长性的平衡艺术

在科技股投资中,估值永远是个让人纠结的话题。

市盈率不是唯一标准。对于高成长公司,我更多关注PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)。一般来说,PEG低于1可能意味着公司被低估,但这需要结合行业特点具体分析。

现金流比利润更真实。有些公司账面利润很高,但现金流很差,这可能存在财务风险。我倾向于选择自由现金流稳定增长的企业,比如苹果每年产生巨额现金流,这为股东回报和未来投资提供保障。

市销率适用于亏损的成长股。2020年的拼多多虽然亏损,但营收高速增长,用市销率评估可能更合理。不过这种方法需要格外谨慎,必须确认亏损是战略性投入还是商业模式缺陷。

估值要放在行业背景下看。半导体公司的估值逻辑和软件公司完全不同,台积电的资本开支巨大,需要从长期回报角度评估。而SaaS企业更看重经常性收入和客户生命周期价值。

我自己的经验是,不要在估值过高时冲动买入,也不要在估值略高时错过优质公司。2020年我错过了特斯拉的早期投资机会,就是因为过度纠结估值,这个教训让我明白成长性有时比估值更重要。

建立科技龙头投资组合的步骤

构建投资组合就像组乐队,需要不同特长的成员配合。

我先确定核心仓位,通常选择3-5家最具确定性的龙头公司。这些是组合的压舱石,比如我在2020年配置的腾讯和台积电,它们提供稳定的基础收益。

然后加入成长型标的,选择那些空间大但波动也大的公司。这类配置比例会控制在一定范围内,比如美团在2020年虽然前景看好,但不确定性较高,我就只配置了较小仓位。

行业分散很重要。我不会把所有资金都压在同一个细分领域,而是在半导体、软件、互联网服务等不同赛道都有布局。这样当某个行业遇到调整时,组合整体影响有限。

仓位管理需要动态调整。我会定期评估持仓公司的基本面变化,但不会因为短期波动频繁交易。2020年3月市场暴跌时,我反而加仓了那些基本面依然优秀的公司。

风险控制是最后一道防线。我给自己设定单只个股的最大仓位限制,通常不超过20%。同时会设置止损线,当公司基本面发生重大恶化时果断退出。

记得有次和一位老投资者交流,他说投资组合就像花园,需要定期修剪但不要过度干预。这个比喻让我受益匪浅——我们既要做园丁,精心照料每株植物,也要尊重它们自然的生长规律。

最好的投资组合不是短期收益最高的,而是最适合自己风险偏好和投资理念的。在科技股这个高波动的领域,找到让自己夜能安寝的配置比例,比追求极致收益更重要。

投资科技股这些年,我交过的学费可能比商学院课程还贵。最深的体会是:知道该买什么很重要,但知道该避开什么可能更重要。

伪科技龙头的识别与规避

市场上总有些公司披着科技的外衣,内核却是另一回事。

伪龙头最明显的特征是技术含量不足。我记得2018年研究过一家号称人工智能公司,仔细看发现他们核心业务是外包数据标注。这种公司缺乏自主技术,随时可能被替代。

过度依赖单一客户或项目需要警惕。曾有一家小型芯片公司,80%收入来自某个手机厂商的订单。当那个厂商转向其他供应商,公司业绩直线下滑。真正的龙头应该具备多元化的客户基础。

专利质量比数量更能说明问题。有家公司吹嘘拥有数百项专利,但细看发现大多是外观设计或实用新型。核心发明专利稀少,这种技术护城河其实很浅。

营收增长但现金流持续为负值得深思。共享经济火热时,我差点投资一家共享办公企业。后来发现他们每获得一元收入要花费两元成本,这种模式注定难以持续。

商业模式的可复制性也很关键。某些所谓科技公司,其实做的是传统生意加上互联网包装。比如一些O2O项目,本质上还是人力密集型服务,科技只是辅助手段。

我自己的教训来自一家光伏企业。当时被“新能源”“高科技”概念吸引,忽略了他们核心技术依赖进口,原材料受制于人的事实。结果贸易摩擦一来,股价腰斩。

科技股投资常见的心理陷阱

投资最大的敌人往往是我们自己。

过度自信是第一个坑。2019年我在芯片股上赚了钱,就以为自己摸透了半导体行业。结果2020年初重仓另一家芯片公司,遭遇了30%的回撤。市场总能用各种方式提醒我们有多无知。

锚定效应让人难以做出理性决策。有次我以200元买入某股票,股价跌到150时不愿止损,总想着回到成本价再卖。最后跌到80元才痛苦离场,这个教训让我明白,买入价格不该影响卖出决策。

从众心理在科技股投资中特别危险。2020年疫情期间,所有远程办公概念股都在暴涨。我也跟风买了些视频会议软件股,却在市场狂热时忽略了估值风险。

确认偏误让我们只愿看见想看见的。研究公司时,我会有意寻找反对意见。如果只能找到看好理由而找不到风险点,这本身就是个危险信号。

损失厌恶导致过早卖出赢家。我曾在特斯拉200美元时买入,400美元就卖了,后来看着它涨到2000多美元。守住盈利的股票需要更大勇气,这点我还在学习中。

最近和一位心理医生朋友聊天,他说投资心理和临床心理有很多相通之处——都需要直面自己的弱点,建立健康的应对机制。这个类比让我开始系统记录自己的交易心理变化。

2020年需要特别关注的风险点

特殊年份总有特殊的风险在暗处潜伏。

地缘政治成为科技股最大变数。华为事件让我们看到,再好的公司也可能受国际关系影响。2020年我特别关注业务涉及敏感领域的公司,比如芯片、基础软件等。

估值泡沫在流动性充裕时容易形成。美联储大放水让很多科技股估值脱离基本面。我给自己定下规矩:再好的公司,市盈率超过100倍就要格外谨慎。

技术迭代加速带来颠覆风险。记得功能机时代诺基亚如日中天,智能机普及后迅速衰落。2020年我特别关注那些可能被新技术替代的领域,比如传统软件向云服务转型过程中的落伍者。

供应链风险在疫情中充分暴露。某家我很看好的消费电子公司,因为关键零部件供应中断,季度业绩大幅低于预期。现在我更看重公司的供应链管理能力。

政策风险不容忽视。在线教育行业在2020年经历的政策变化,让很多投资者措手不及。我开始花更多时间研究产业政策导向,避开可能受负面政策影响的细分领域。

流动性风险在小市值科技股中更明显。有次我想减持一只小盘科技股,发现单日成交量只有几万股,大额卖出会显著影响股价。现在我对日均成交额低于1亿元的股票保持距离。

监管变化可能改变游戏规则。2020年全球科技巨头都面临更严格的反垄断审查。这种环境下载选择那些业务模式更健康、不容易触及监管红线的公司。

说实话,写这章时我不断想起自己那些失败的投资。但换个角度看,每个踩过的坑都让我的投资体系更完善。现在面对诱人的科技股,我会先问自己:最坏的情况是什么?我能否承受?这个问题帮我避开了很多看似美好实则危险的陷阱。

站在2020年这个特殊的时间节点,看着手中持有的科技龙头股票,我常常思考一个问题:十年后,这些公司还会存在吗?还会是各自领域的领导者吗?这种思考让我对长期投资有了更深的理解。

从2020年看科技发展趋势

疫情像一面放大镜,加速了某些科技趋势的到来。

远程协作从可选变成必选。Zoom的日活用户从1000万暴涨到3亿,只用了不到半年时间。这种用户习惯的改变很可能会持续下去,就像电商一旦被接受就很难退回线下购物。

云计算渗透率在加速提升。我注意到身边越来越多的中小企业开始使用云服务,这在以前是不可想象的。亚马逊AWS、微软Azure的财报数据也印证了这一点,云业务成为他们增长最快的板块。

人工智能正从实验室走向实际应用。去年参观一家制造企业时,他们用AI进行质量检测,准确率超过人工,成本却只有三分之一。这种效率提升是实实在在的。

5G建设在各国加速推进。虽然消费者对5G的感知还不明显,但工业互联网、自动驾驶等应用已经蓄势待发。我判断2020年可能是5G商用元年的真正开始。

数字化转型不再是口号。传统企业都在思考如何线上化、数字化,这为科技公司创造了巨大市场。记得和一位零售业老板聊天,他说现在不考虑数字化的企业就像十年前不考虑上网的企业一样危险。

生物科技与信息技术正在融合。mRNA疫苗的成功不仅展示了生物科技的突破,更体现了大数据、AI在药物研发中的价值。这个交叉领域可能孕育下一批科技龙头。

我的长期持有策略

持有科技龙头股这些年,我逐渐形成了一套适合自己的长期策略。

选择能跨越周期的公司。我喜欢那些无论经济好坏,人们都会使用的产品和服务。微软的Office、苹果的手机、亚马逊的云服务,这些已经成为现代社会的基础设施。

关注管理层而非短期股价。纳德拉接手微软后的转型让我印象深刻,他让一个看似老去的巨头重新焕发活力。好的管理层能在关键时刻做出正确决策。

用闲钱投资是长期持有的前提。2015年我用短期要用的钱投资,遇到市场波动被迫割肉。现在我只用三五年内不动的资金投资科技股,心态完全不同。

适度分散但不过度分散。我持有8-10家科技龙头,覆盖不同细分领域。既避免了单一公司风险,又能充分享受龙头企业的成长红利。

定期检视但不频繁交易。每季度我会花一天时间重新阅读持有公司的财报和行业动态。只要核心逻辑没变,就不会因为短期波动而买卖。这个习惯帮我拿住了很多翻倍股。

接受波动是投资科技股的必修课。特斯拉在我持有期间经历过三次超过40%的回调,每次我都问自己:电动车趋势结束了吗?答案都是否定的,于是选择继续持有。

忽略市场噪音需要定力。媒体总喜欢放大短期消息,某季度业绩不及预期就被说成“神话破灭”。现在我更关注年度数据,季度波动在长期趋势面前显得微不足道。

给新手的科技龙头投资建议

如果你刚开始接触科技股投资,这些建议可能对你有帮助。

从你理解的公司开始。我第一只重仓的科技股是腾讯,因为每天都在用微信、玩王者荣耀。理解的产品能让你在股价波动时保持信心。

小仓位试水积累经验。不要一开始就投入大量资金,先用可承受亏损的金额买一两只龙头股。这个过程最重要的是建立自己的投资逻辑,而不是赚多少钱。

阅读原始资料而非二手观点。我现在还保留着读公司招股书和年报的习惯。这些一手信息比任何分析师报告都更有价值。

建立自己的观察清单。我会跟踪20-30家科技公司,但只投资其中最了解的几家。这个观察过程能帮你更好地把握投资机会。

理解科技行业的基本驱动力。摩尔定律、网络效应、平台价值——这些基本概念比任何技术术语都重要。它们能帮你看清公司的长期竞争力。

耐心比聪明更重要。我认识的一些最成功的科技投资者,往往是最有耐心的人。他们买入好公司后,愿意等待三五年甚至更久。

控制仓位避免过度风险。即使再看好某家公司,我也不会让其超过总仓位的20%。这个规则在2020年3月的暴跌中保护了我的投资组合。

学习基本的估值方法。虽然科技股估值更看重成长性,但理解PE、PS、现金流折现等基本方法仍然必要。它们是你判断买卖时点的参考框架。

记得去年和一个刚入市的朋友聊天,他问我科技股投资最重要的秘诀是什么。我想了想说:找到那些正在创造未来的公司,然后给它们足够的时间。这个答案今天依然适用。

投资科技龙头某种程度上是在投资我们共同的未来。那些能够解决实际问题、提升效率、创造价值的公司,终将在时间的长河中证明自己的价值。2020年可能只是个开始,真正的故事还在后面。